(À propos de l’exposition A few mountains, E.D.M, Jozsa gallery du 07 mai au 02 juillet 2016)

« C’est vrai, je ne parviens pas à m’intéresser vraiment à ces montagnes dont je m’inspire. Je ne retiens pas leurs noms ni où elles sont situées. D’ailleurs je n’y suis allé qu’une seul fois. C’est dangereux, la montagne. »

E.D.M. Entretien avec Sylvie Canonne, 3 juin 2011

De leur origine incertaine – quelques photos trouvées dans des livres – les montagnes orphelines portent le deuil, un noir et blanc nuancé de gris. Peintes à l’huile sur des tableaux en bois de petite dimension, elles semblent aussi bien légères, presque immatérielles ; fussent-elles nées d’un rêve qu’elles n’auraient pas l’air moins sûres d’elles. Une apparence de fragilité qui ne rencontre pas l’image que l’on se donne ordinairement des montagnes. Seulement quelque chose de plus profond se dit à travers elles, quelque chose de moins audible et de rare : un sentiment.

Ce sentiment pourrait être la peur. E.D.M. le premier évoque une menace. Comme objet de pensée, la montagne conduit au sublime qui invite à la chute. Son immensité ruine l’œil qui ne peut la saisir tout entière, encore moins la pénétrer. Comme lieu de pensée, la montagne se montre peu hospitalière. Vertige de l’altitude et des gouffres lacérants. Loin du paradigme vital promu par Nietzsche, on lui préfère plutôt la chambre (Woolf, Kafka, Proust). Mais pour E.D.M. l’inspiration ne vient que par voies détournées. Ce qui, pour certains, se présente comme un idéal de hauteur et qui, pour d’autres, relève de la nostalgie (pays d’enfance ou horizon imaginaire), restent étrangers au surgissement de ce motif dans son travail ; à croire que ce qu’il cherche à traduire en langage visuel n’a pas d’ancrage particulier, ni en ce monde ni au-dehors. Si le nom de Lovecraft finit par revenir, il ne s’agit pas d’un lieu qui serait associé à l’auteur du Necronomicon mais d’un état d’esprit. S’étant peu intéressé à la nature sinon pour en démasquer les contours illusoires, l’écrivain de Providence livre par analogie une hypothèse de ce que porter en soi une montagne peut vouloir dire. C’est avoir toujours froid. Le froid étant cette sensation par laquelle le corps, ne se reconnaissant plus lui-même, souffre ne de pouvoir se reconstituer en abri. Informe, le froid dont on dit qu’il ronge les os achève de déposséder son hôte de sa chair. Avec son tracé pauvre et sa matière assombrie où vient mourir la lumière, la montagne telle que la figure E.D.M. n’a pas grand-chose à offrir sinon cette épreuve : peau de roche qui frissonne.

Peau, elle n’a de vie que de ce qu’elle révèle. Car pour le reste, il n’y a personne. La montagne est nue, déserte, inhabitée. Rien ne l’anime, ne la trahit que ce qui vibre en surface, cette peau, c’est aussi, sous un versant plus favorable, la terre qui se soulève et respire doucement. Les nombreuses couches de glacis qui la constituent lui conservent un caractère irrésolu. On comprend que cette physionomie problématique se prête aux échanges, sans qu’aucun parti ne soit privilégié. Dedans, dehors, expulsion, expropriation, repli, dévoilement, identité, altérité : la peinture est un milieu poreux.

Ce qui arrive à ces montagnes – et par là ce qu’elles signifient – advient de façon très subtile. Elles palpitent, grondent, on dirait que c’est là le peu que le peintre leur demande. En les travaillant sur des durées très longues, non seulement il leur incorpore les temps de pause, parfois considérablement étirés, requis par l’huile, mais surtout il défie les normes de vitesse et de productivité qui dominent le marché de l’art. Cette mécanique de la rentabilité, E.D.M. n’en a que trop souffert à ses débuts. Aussi, pour survivre en tant qu’artiste n’a-t-il eu d’autre choix que de rompre avec le milieu et de se mettre à faire exactement le contraire de ce qui l’occupait précédemment : de l’huile au lieu de l’acrylique, du noir et blanc en place de la couleur et du figuratif.

Ce qui arrive à ces montagnes – et par là ce qu’elles signifient – advient de façon très subtile. Elles palpitent, grondent, on dirait que c’est là le peu que le peintre leur demande. En les travaillant sur des durées très longues, non seulement il leur incorpore les temps de pause, parfois considérablement étirés, requis par l’huile, mais surtout il défie les normes de vitesse et de productivité qui dominent le marché de l’art. Cette mécanique de la rentabilité, E.D.M. n’en a que trop souffert à ses débuts. Aussi, pour survivre en tant qu’artiste n’a-t-il eu d’autre choix que de rompre avec le milieu et de se mettre à faire exactement le contraire de ce qui l’occupait précédemment : de l’huile au lieu de l’acrylique, du noir et blanc en place de la couleur et du figuratif.

Glissés sur des rails puis disposés le long d’une ligne horizontale, les tableaux imposent un rythme cinématographique déliquescent. Ici un flanc ouvert révèle un réseau de veines à vif, là une symétrie colonise l’eau taciturne, ailleurs quelques traces de rouge déjà noyé parlent d’une époque où, peut-être, l’obscur n’avait pas totalement éteint la brûlure du sang.

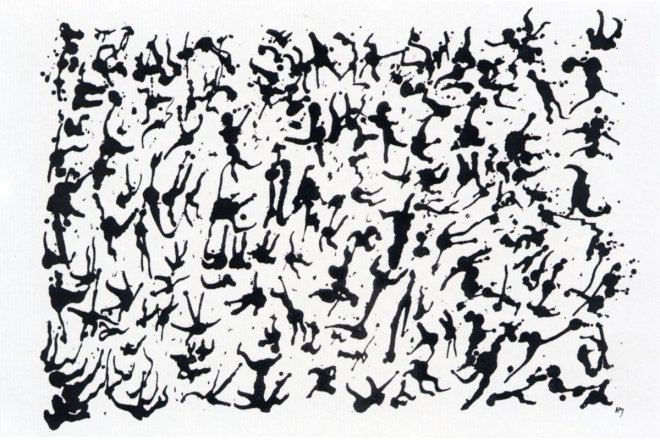

Ce ne sont pas des natures mortes, ce sont des natures sans événement visible. La forme montagneuse en elle-même témoigne d’une agitation souterraine, un drame toujours latent. Et cela suffit à dire l’angoisse. On ne trouve pas non plus de traces de lutte contre la nature pour la représenter. Les réalités auxquelles E.D.M., travaillant d’après photos, se mesure sont tout autres. À ces dernières, des vues trouvées dans des livres achetés d’occasion, des images sans âme, sans âge et surtout sans nom peuvent servir de levier d’expression. Les photos ne sont guère que des amorces, un peu comme les encres de Rorschach. « J’ai essayé de peindre sans modèle. C’était impossible. Je faisais toujours la même chose. » affirme-t-il. La montagne n’est décidément pas le sujet de sa peinture. Il y a, dans cette succession d’êtres solitaires, une béance. Ne s’est-on pas trompé ? Ces formes qu’on s’acharne à considérer comme massives et pleines et lourdes, ne seraient-elles pas plutôt – un espace vacant ?