La légende veut qu’Ondine trahie tue son amant. Est-ce là une fatalité ou un malheureux parti pris à l’encontre de celle qui n’eut de tort que de rêver d’une vie terrestre ? Dans son nouveau long métrage, Christian Petzold donne la parole au mythe en le confrontant au présent de la capitale allemande.

Mais moi je vous ai apporté la connaissance d’un regard, quand tout était parfait, clair et rapide comme l’éclair — je vous ai dit : la mort est là. Et : voilà le temps. Et simultanément : Mort, va-t’en ! Et : Temps, arrête-toi ! Voilà ce que je vous ai dit. Et, ô mon aimé, tu as parlé à voix plus lente, tu as parlé parfaitement vrai, et, sauvé, libéré de tout ce qui pouvait faire obstacle, tu as dévoilé ton esprit triste, triste et grand, semblable à l’esprit de tous les hommes et d’une espèce qui n’est destinée à aucun usage. Parce que je ne suis destinée à aucun usage et que vous vous saviez destinés à aucun usage, tout allait bien entre nous. Nous nous aimions. Nous étions d’un esprit semblable. — Ingeborg Bachmann, « Ondine s’en va ».

Quel esprit des eaux n’aspirerait pas à fouler la terre ? Son prénom, dérivé du latin vague, flots, l’enferme dans un destin d’aquarium. C’est que, frêle créature, la légende germanique n’offre pas grand-chose à Ondine, laquelle a peu de points communs avec le puissant monstre mi-poisson mi-oiseau doté d’une voix enchanteresse que les Grecs anciens nomment sirène. Depuis Andersen, les mythes se confondent, atténuant un imaginaire désespéré. Ainsi, raconte la tradition, pour devenir humaine, Ondine doit se faire aimer. Or, ce que des qualités hors du commun devraient lui octroyer tout naturellement s’avère irréalisable. Jamais Ondine ne parvient à garder auprès d’elle l’homme qui lui a juré un amour éternel. Pris dans les rets du sortilège, le traitre doit être tué. L’histoire, selon les versions, se conclut alternativement par un meurtre ou un suicide, ce qui, au regard de l’amour déçu, revient bien entendu au même.

Optique de l’eau

Venu au cinéma dans les années 1990, Christian Petzold est connu du public comme chef de file de la nouvelle vague allemande, dite École de Berlin. Élève et ami d’Harun Farocki, réalisateur expérimental déconstructiviste très inspiré par les travaux de Walter Benjamin, ils ont en commun un solide bagage littéraire. En 2017, trois ans après le décès de Farocki, tous deux furent à l’affiche d’une rétrospective au Centre Pompidou. Ancré dans le contemporain d’une l’Allemagne réunifiée subissant la double emprise de son histoire et du capitalisme mondialisé, le cinéma de Petzold se distingue par la rigueur et la sobriété d’une mise en scène calée sur le tranchant du quotidien. Le thriller et le mélodrame féminin sont les genres de prédilection de cet amateur de Claude Chabrol et de Douglas Sirk, écart qui définit presque à lui seul le caractère désemparé, presque dérangeant, d’un romanesque qui ne cède en rien à sa propre émotion. La fécondité d’un tel contraste se démontre encore dans la diversité esthétique des sources qui ont inspiré Ondine, projet pour lequel le cinéaste-cinéphile cite trois références : un film de série B, L’Étrange créature du lac noir de Jack Arnold, La Nuit du chasseur de Charles Laughton et 20 000 Lieues sous les mers de Richard Fleischer. Le résultat, les immersions sous-marines et les rares plans urbains qui accueillent la relecture de la légende germanique, représente, tout naturellement et sans avoir recours aux images de synthèse, une poétique du décor très aboutie.

Je l’ai noyé dans mes larmes

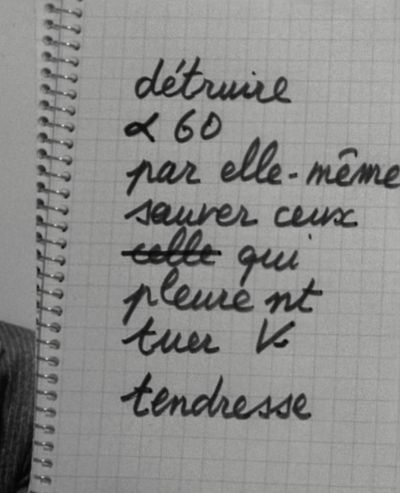

Lorsque Petzold repense à Ondine, il entend la complainte d’une meurtrière. Puis il lit Ondine s’en va d’Ingeborg Bachmann, voix intense dont toute amertume semble s’être écoulée. Ondine dit je, et par cette adresse directe s’annonce un propos visionnaire. Petzold veut aller encore plus loin, il imagine alors que l’héroïne va se libérer de la malédiction qui l’accable. Le cinéaste raconte que l’idée de cette reprise, reprise au sens fort du terme, lui est venue pendant le tournage de Transit, à la faveur de ce qui fut la première rencontre entre Paula Beer et Frank Rogowski. Dans cette précédente fiction, les futurs interprètes d’Ondine s’aiment déjà, et déjà leur amour est impossible. Tout ce qui, dans cette impossibilité, existe malgré tout, et peut se vivre, le cinéaste veut l’interroger, persuadé que cette dimension inconnue creuse en retour un espace insondé dans le monde. Y a-t-il un amour au-delà de l’impossible, demande-t-il à ses personnages ? Y a-t-il un monde dans cet impossible ?

Le mythe revient à son point de basculement, c’est-à-dire à la rupture. Ondine vit à Berlin. Historienne de l’urbanisme, elle travaille comme guide au musée de la ville. La première séquence montre qu’un homme la quitte. Lui rappelant sa promesse de l’aimer toujours, elle dit aussi qu’elle va devoir le tuer. La croit-on seulement ? À peine quelques heures plus tard, elle-même a déjà oublié sa menace. Cherchant l’homme qui la fuyait, elle en a croisé un autre, et dans cette rencontre, le hasard est venu la surprendre, ou peut-être simplement mettre à l’épreuve son aptitude à mener une vie heureuse.

Amphibies

Premier pas de côté par rapport au mythe, Petzold dédouble Ondine en la personne de ce nouvel amant. Christoph est scaphandrier, autrement dit un être amphibie. Des profondeurs de l’eau il connaît la science aussi bien que les enchantements. Doté des mêmes traits de caractère qu’Ondine, et de la même sensibilité extrême, sans le savoir il présente les dehors d’un équivalent humain de la sirène. D’un esprit semblable, selon les mots d’Ingeborg Bachmann, l’amour est partagé, fusionnel, on ne sait comment, par contagion, par prédestination, qu’importe, pendant quelques jours, quelques mois, Ondine et Christoph vivent dans l’absolu de la passion. Ainsi peuvent-ils ignorer les signes inquiétants que leur enverrait un destin jaloux de les voir trahir leurs mondes respectifs, l’eau pour Ondine, la terre pour Christoph, l’état de grâce dans lequel ils se trouvent l’un avec l’autre étant la négation même d’un souci quant à l’avenir.

Sous l’eau, il y a une vie mystérieuse et cachée, les vieilles histoires ; au-dessus il y a la modernité, l’acier, et tout cela dans le même espace.

— Christian Petzold

La dimension fantastique d’un récit n’est jamais aussi pénétrante que lorsqu’elle se met elle-même en doute. Dans l’imaginaire d’Ondine réécrit par Petzold, rien ne déroge à un ancrage réaliste de l’action. Narré du point de vue d’une subjectivité, celle d’Ondine, le récit avance sur un fil tendu entre deux mondes qu’on opposerait à tort. Il n’y a pas le merveilleux d’un côté, et le réel de l’autre. La rencontre, l’amour fou et tout ce qui s’ensuit sont des événements à double face qui réconcilient ces deux vues de l’esprit : une face ordinaire, fortuite, rejouable à l’infini ; et l’autre face, nécessaire, énigmatique, c’est le versant exalté de l’amour qui suppose un acte de foi, une adhésion. Ce double point de vue rapporté à une même réalité, la bonne mesure – c’est-à-dire la plus intense – est de parvenir à le « tenir » sans le précipiter dans l’abime de l’imaginaire, ou dans cet autre abime qu’est pour la pensée le réel.

Une ville de marais asséchés

Suivant cette oscillation, la géographie du film se concentre sur un petit nombre d’endroits significatifs. À Berlin même, il y a le Stadtmuseum, Ondine y donne ses conférences sur base des maquettes qui y sont exposées, il y a aussi le café attenant au musée et enfin, l’appartement de la jeune femme, un deux-pièces dans une tour moderne. Dans la région de Wuppertal, le récit nous conduit aux rives puis dans les profondeurs d’un lac de barrage, et une chambre d’hôtel. De la métropole au lac, à l’image de ce qui relie Christoph à Ondine, la distance n’est pas une antinomie. La jonction entre les deux zones est effectuée par un train que les amants empruntent à tour de rôle, se surprenant parfois d’une visite imprévue.

Berlin est une ville construite sur des marais, elle a pour ainsi dire asséché un monde pour devenir une grande ville. Et elle n’a pas de mythes propres, c’est une ville moderne, elle est le résultat d’une conception. En tant qu’ancienne ville de marchands, elle a toujours importé ses mythes. Et dans mon imagination, tous ces mythes, toutes ces histoires que les marchands voyageurs ont apportées ici se sont retrouvés, avec l’assèchement des marais, comme échoués sur un estran, et se sont lentement desséchés. En même temps, Berlin est une ville qui efface de plus en plus son histoire. Le Mur, qui donnait une identité à Berlin, a été démoli en un rien de temps. Ici, nous avons un rapport au passé et à l’histoire extrêmement brutal.

— Christian Petzold

L’eau qui recèle les mystères du passé d’Ondine matérialise un refoulé où l’Histoire rejoint le mythe. Berlin revêt le statut d’une création hors-sol devenant l’emblème d’une modernité coupée du sensible. Par contraste, le couple formé par Ondine et Christoph réconcilie l’absolu du présent et intemporalité de l’amour. Leur inattention à l’égard de tout ce qui n’est pas eux, les dégâts matériels qu’occasionne une telle ivresse, c’est-à-dire, au final, cette liberté qu’ils prennent ensemble sur les impératifs de leurs existences respectives, tout cela constitue depuis l’aube de l‘humanité la matière première des tragédies et porte le nom d’hubris, l’excès qui voit l’homme outrepasser sa chance et défier les dieux. Il n’y a pas donc pas tant de failles potentielles dans leur entente qu’un écart entre l’exubérance dont cette entente témoigne et l’empire d’une rationalité sans débordement.

Dans la persistance d’un tel désaccord, on ne peut pas dire que Petzold parvienne entièrement à nous laisser entrevoir ce monde où l’intensité de l’imaginaire trouve à se déployer dans un temps humain. La ligne d’horizon trahit une béance tandis qu’Ondine retourne à son eau originelle. Mais par la survivance de son regard vainqueur de ses profondeurs muettes, tout n’est cependant pas perdu. Ce regard désormais rivé à la surface des flots atteste l’entêtement d’une Histoire, d’une mythologie ou, plus simplement, d’un passé, avec lequel le dialogue attend d’être repris.

« Tes yeux sont revenus d’un pays arbitraire où nul n’a jamais su ce que c’est qu’un regard »

« Tes yeux sont revenus d’un pays arbitraire où nul n’a jamais su ce que c’est qu’un regard » « – Amoureux ? Qu’est-ce que c’est ?

« – Amoureux ? Qu’est-ce que c’est ? – Non, ça je connais ; c’est la volupté.

– Non, ça je connais ; c’est la volupté. – La volupté est une conséquence, elle n’existe pas sans l’amour.

– La volupté est une conséquence, elle n’existe pas sans l’amour.